根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称“规定”),对于民间借贷纠纷的处理,法院通常审查合同的有效性、借款事实的真实性以及利率的合法性等方面。对于不当得利纠纷的处理,虽然其亦可能涉及资金的流转和债权债务关系,但其核心在于一方是否无法律根据地获取了利益,而另一方因此受到了损失。法院在处理不当得利纠纷时,将更多地关注利益的获取是否具有法律依据,以及双方之间的权益变动是否公平合理。

本文将探讨民间借贷与不当得利两种法律关系,并以案例检索为基础分析两种诉讼策略的优劣。

(一)

民间借贷与不当得利的概念区分及法律依据

1.民间借贷是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为,须有真实意思表示、合法的资金来源、合理的利率约定及书面形式或其他足以证明借贷关系存在的证据。

2.不当得利指得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

(二)

当事人主张返还款项的诉讼路径选择

当事人在没有其他法律关系为基础,主张返还款项时,一般涉及三种诉讼策略:一是直接以民间借贷纠纷起诉,二是直接以不当得利纠纷起诉,三是先以民间借贷纠纷起诉,被驳回后再转为以不当得利纠纷起诉。

以民间借贷纠纷起诉是处理自然人、法人和非法人组织之间资金融通行为的常规路径,法院在审理时会依据民间借贷的相关法律规定来判定借贷关系的有效性和借款人的还款责任。但在民间借贷纠纷案件中,原告可能因证据不足无法证明借款合意、诉讼时效经过、借贷行为或目的不合法等原因败诉。

在前述以民间借贷纠纷起诉可能败诉的情形下,当事人资金流转缺乏明确的借贷合意或其他法定原因的,若满足不当得利的构成要件,亦可以不当得利纠纷进行起诉。

在某些复杂的借贷关系中,原本基于借贷合意的资金流转可能因各种因素而转变为不当得利关系,出借人不再依据借贷合同要求借贷人还款,而是基于不当得利要求对方返还所得利益。下文笔者将针对民间借贷纠纷转诉为不当得利纠纷的诉讼方式进行简述与分析。

(三)

先民间借贷后不当得利:诉讼策略转变的优势

1.法律依据不同

民间借贷纠纷基于合同法调整平等主体间的权利义务关系,而不当得利属于民法典所规定的无因管理之外的一种特殊债权类型。直接针对被告非法获利的事实进行追讨,可能在某种程度上绕过借贷行为存在的瑕疵。例如,在某些情况下,即使借款人承认收到款项,但由于利息超出法定范围或借贷行为本身违反法律法规,原借贷合同可能被视为无效。此时,若能证明对方获取高额利息或其他不正当利益的行为构成了不当得利,则有可能获得法院的支持。

2.提高胜诉概率

当原有的借贷证据链不足以支撑起一个完整的法律关系时,重新构建案情和证据体系可能会成为扭转局势的关键。比如,在一些复杂的商业往来中,可能存在多笔资金往来,其中一部分可能是借款,另一部分则是正常的业务结算。若原告能够证明某笔特定的资金转移并非基于真实的借款意图,而是由于误解、错误操作等原因造成的,则可以通过不当得利的方式寻求救济。

3.解决部分举证责任问题

在民间借贷纠纷中,原告可能难以提供充分的证据证明借贷关系的存在。面临举证困难的情形。相比之下,不当得利纠纷旨在调整没有法律根据的财产变动,若原告能够证明被告没有合法依据地获得了原告的资金,则可尝试以不当得利为由提起诉讼,绕过借贷合意的证明难题,直接主张被告返还不当得利。

(四)

先民间借贷后不当得利:诉讼策略转变的风险

在司法实践中,以不当得利为由另案起诉亦存在一定法律风险:

1.一事不再理原则

如果后诉的理由与前诉相同或实质上无异,可能会面临再次驳回的风险。因此,在决定是否转换诉讼理由之前,需要仔细分析前后两次诉讼之间的区别,确保后诉具有独立性和必要性。

2.证明责任加重

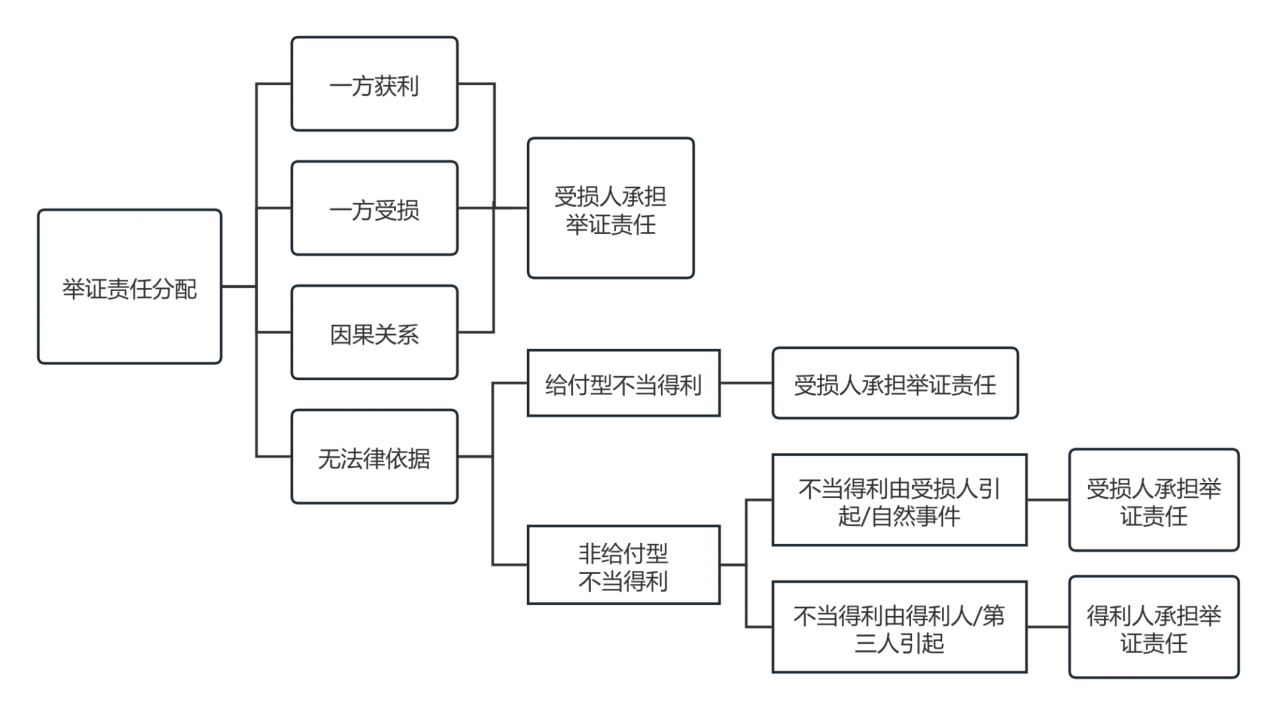

不当得利要求证明被告没有合法根据取得利益并导致他人受损,这有时比证明借贷关系的存在更加困难。尤其是在资金转移背后涉及复杂的商业往来或个人情感因素的情况下,要清晰地界定“没有合法根据”并非易事。但亦应具体案件具体分析,并非绝对由原告或被告举证。

(不当得利案件的举证责任分配)

3.诉讼时效届满

根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第6条的规定:“返还不当得利请求权的诉讼时效期间,从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算。”如果首次民间借贷诉讼耗时较长,可能导致第二次诉讼时已超过时效,从而丧失胜诉机会。

(五)

先民间借贷后不当得利:具体适用情形

以上海地区为例,笔者以“不当得利纠纷”作为案由,案件中涉及“民间借贷”为检索条件,检索裁判时间为近五年的上海市的胜诉案例,共26个,得到法院支持的案例有以下情形:

履行民间借贷执行款项履行超出应履行金额,故另案起诉不当得利要求返还超出部分的;

仅以不当得利为诉讼请求但实际判决中确认了借贷关系从而判决的;

原被告之间借贷关系不成立/撤诉,被告接受的一笔/几笔款项无法律依据的;

原被告之间的民间借贷案件遗漏处理的金额,另以不当得利起诉的;

公司之间因业务往来产生纠纷,以民间借贷为由起诉,败诉后另诉不当得利的。

再结合其他败诉案例可见,先诉民间借贷被驳回再诉不当得利的诉讼策略确实具有一定可行性,但亦存在较大风险,尤其在民间借贷案件常见情形,即一定时间段内一方当事人数次向另一方进行转账,此种资金往来情形较难被认定为《民法典》第122条规定的“没有法律根据”,难以被认定为不当得利。

贾子怡

上海中岛律师事务所 律师

jiaziyi@ilandlaw.com

执业领域:商事争议诉讼与仲裁 公司综合 家事与财富传承

电话:(021)80379999

邮箱:liubin@ilandlaw.com

地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心27层

加入我们:liubin@ilandlaw.com

中岛微信公众号

中岛微信公众号